Who snatched the babies? — Yoshitomo Nara

Du 02 juin au 29 sept. 2002

Regarder les œuvres avec un œil neuf, échapper à tous les clichés et autre fantasme exotique que notre regard occidental peut porter, voici les premiers gestes à faire face aux œuvres de Yoshitomo Nara.

Dépasser cette vision du Japon, qui depuis l’engouement du XIXe siècle pour le japonisme, n’a finalement que peu changé si ce n’est par un apport de technologie. Notre regard et nos traditions de pensée demandent sans cesse d’avoir à choisir entre la tradition et la contemporanéité, entre geishas et super héros. Pourtant il faut se rendre à l’évidence que le Japon ne vit pas dans ce paradigme anciens/modernes, la culture japonaise naît de ce «mix» constant entre culture ancestrale et hypermodernité.

Yoshitomo Nara est né à la fin des années cinquante au Japon, il partage depuis 1988 son temps entre l’Allemagne et le Japon. Il a en effet choisi après ses études de s’installer en Allemagne afin de continuer à «apprendre», mais également pour vivre dans une économie moins difficile que celle du Japon. Où qu’il soit, il ne se voit pas comme une «entité nationale» japonaise, il fait partie de ces artistes qui travaillent partout à la fois. Pour parler de cette identité d’artiste voyageur, il explique cette grande liberté géographique de deux façons. La première tient à son lieu de naissance : le nord du Japon. Il a ressenti très tôt ce sentiment d’«ailleurs», notamment la première fois qu’il est venu à Tokyo. La notion d’«intérieur» et d’«extérieur» est inhérente à son enfance et à sa vision de la géographie culturelle. Par la suite, elle a été plus vive quand il a pris conscience de l’insularité de son pays. Le mouvement et le déplacement deviennent alors des notions implicites et nécessaires.

Cet exil volontaire, Nara le voit surtout comme un potentiel immense pour le Japon. En effet, à leur retour, les «exilés» vont enrichir le pays et sa culture d’une ouverture qui sera le fruit de confrontations, mélanges mais aussi d’échecs d’interprétations. Pourtant dans un autre temps, l’insularité provoque un autre mode d’identité, un repli sur soi qui ne saurait souffrir l’intrusion de l’autre. C’est sans doute pour cette raison que la culture japonaise absorbe et réinterprète plus qu’elle ne s’ouvre pleinement à l’altérité.

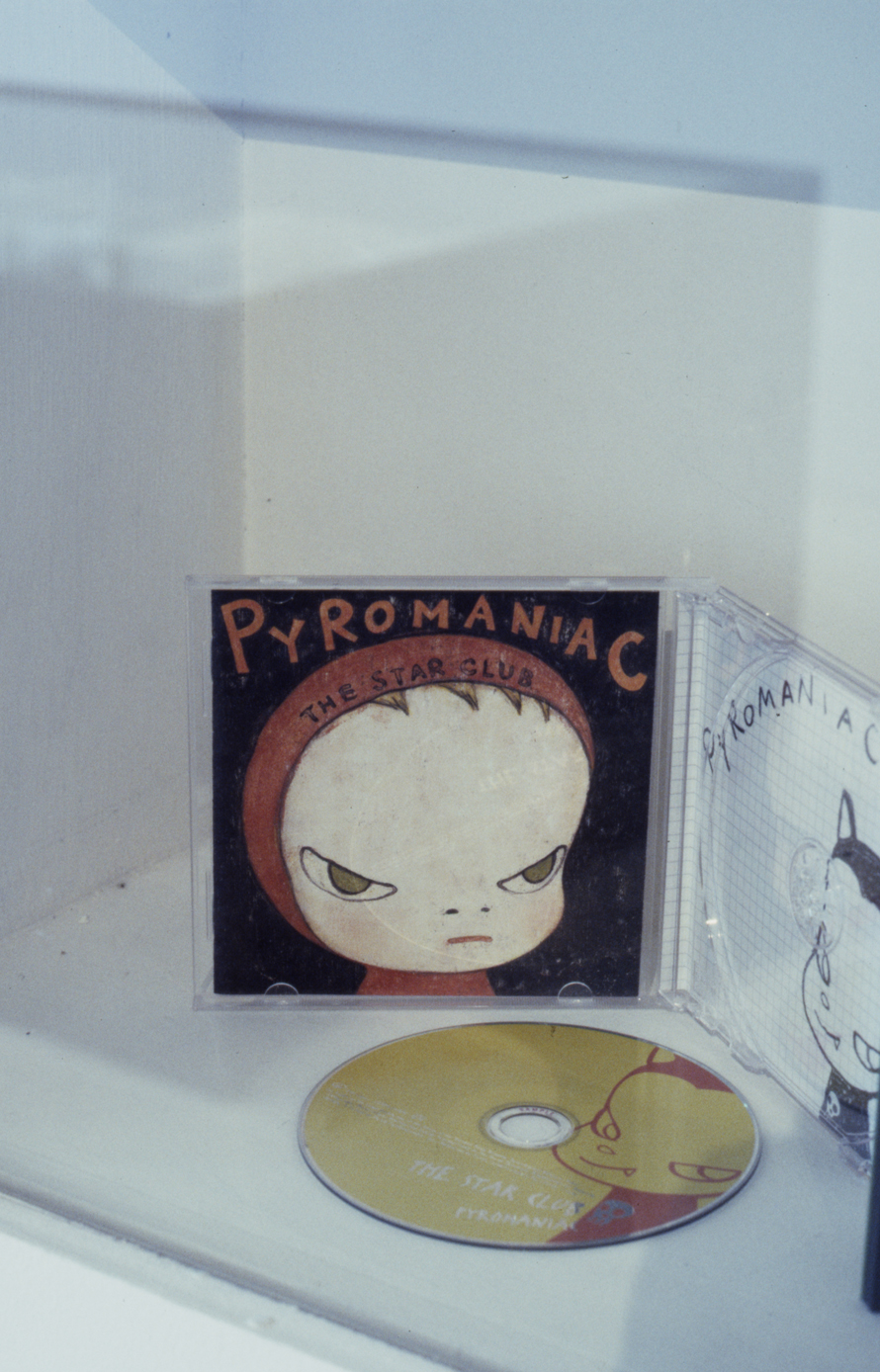

Tableaux, dessins crayonnés sur des enveloppes ou des morceaux de papiers, leurs modes d’apparition participent également de ce flou : exposition, couvertures de romans, posters, tee-shirts, gadgets etc. Techniques de beaux-arts et pratiques pauvres, économie de l’art et économie de marché, Yoshitomo Nara brasse tout dans un mouvement général qui a pour mérite de poser la question de la figure de l’artiste dans un environnement que, depuis notre place de regardeur, nous ne sommes que peu souvent obligés de prendre en considération. Yoshitomo Nara baigne dans une culture commerciale et il aime ça. Sans doute parce qu’au Japon la pratique est décomplexée de ce rapport à l’argent et à l’économie, et surtout encore plus, de ce rapport à la consommation de masse.

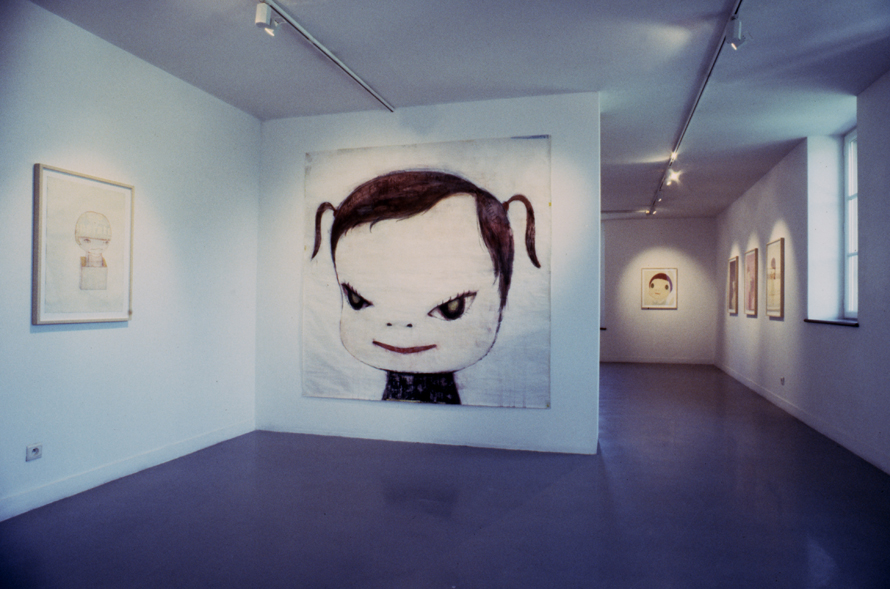

Sur les images de Yoshitomo Nara, des petites filles à la tête hypertrophiée jettent des regards sombres et pleins de sous-entendus, étripent leurs ours en peluche avec un couteau de cuisine, ou encore sont transformées en fantômes évanescents, des animaux également, chiens-rois fidèles et statiques essentiellement. Des images qui se posent comme telles, un dessin qui accuse la bidimensionnalité par des déformations corporelles proches des mangas, comme ces yeux immenses et ces têtes qui sont aussi grandes que le reste du corps. Pourtant, l’artiste ne verse pas du côté de la perfection technique du manga, le trait n’est jamais parfait, la mise en couleur fait ressentir les coups de pinceaux et les altérations. Nara propose au regardeur de faire une expérience : celle du retour en arrière. Car toutes ces micros-situations mises en scène par ces enfants peuvent être transposées dans nos propres enfances. Le défoulement de l’enfant sur son ours en peluche, la violence non contenue… sont autant de réactions enfantines que beaucoup sont amenés à revivre en voyant les images faussement naïves de Yoshitomo Nara. Toutes ces fausses Alice aux pays des merveilles réveillent en nous des sentiments ambivalents. Car en fait, que sont ces personnages? L’artiste explique que toutes ces figures sont en fait issues de son histoire, d’anecdotes passées. L’exposition se propose d’être comme un journal intime, l’écriture diluée de sa vie, comme autant de flashs back de son enfance. Si les situations racontées sont toujours sombres et ambivalentes, Nara explique clairement qu’elles ne le sont que pour raviver notre recherche d’espoir. Les images seraient presque des remèdes, jouant sur la catharsis. Regarder le mal pour trouver le bien, en somme.L’artiste détourne tout simplement la figure du héros faisant le bien en montrant que des figures anti-héroïques peuvent également agir, non par le geste, mais bien plutôt par des vertus réflexives qui n’engagent que nous et la façon dont on s’y investit.

Monstres gentils, ces petites filles sont autant de figures «étranges» jouant entre séduction et inquiétude. Les images quant à elles fonctionnent comme de véritables «objets transitionnels» que l’on a envie de garder près de soi. C’est sans doute pourquoi Yoshitomo Nara a choisi de leur donner une forme aussi saisissable. Sur soi, dans une poche, un sac ou sur une table de nuit, ces petits monstres se retrouvent bien au-delà des tableaux monumentaux, de l’œuvre encadrée au mur. Comme les ours en peluche défigurés, sans poils ni yeux, comme les morceaux de tissu sales et odorants, les figures de Yoshitomo Nara font ressentir cette attraction rassurante par ce côté salement mignon.

Who snatched the babies? (Qui a kidnappé les bébés?) propose au Cneai une série de tableaux grands formats, des dessins mais également des gravures. Une série de posters et un livre d’artiste sont édités pour l’occasion.

Sylvie Boulanger, directrice, est commissaire de l’exposition.

Cette exposition a reçu le soutien de la Ville de Chatou, du Conseil Général des Yvelines, de la Région Ile de France, de la Drac Ile de France.

Le Cneai tient à remercier Tomio Koyama, Walter Vanhaerents, J.Houtmann et Stephen Friedman Gallery, Londres. Ainsi que la Maison du Japon à Paris.